1.はじめに

細井浩志氏は「古代の天文異変と史書」15)の中で国立天文台の谷川清隆氏、相馬充氏および河鰭公昭氏(以下谷川氏グループと略します。)の計算方法等を検証されている。細井浩志氏は斎藤国治氏の「古天文学」17)の計算方法にて比較していたが、ここでは中国・日本の古代日食をもとにJPLの天文暦DE406ベースの計算方法で検証してみた。なお計算の前提として月の潮汐加速の量は検証の全時代を通じてDE406のベースとなっている-25.826"/cy2で一定とした。

2.ΔTの計算

地球の自転は過去から較べると年々遅くなっていることが分かっている。従って太陽、月、地球の力学関係だけで古代の日食の計算をしても現在と地球の自転速度が違うので実際に何処に日食の影が落ちたか分からない。この力学関係だけで計算した結果と実際に日食の影が落ちた場所の差(時間の差)がΔTとなる。Stephenson(1997)12)は過去の日食記録などを利用してΔTを計算している。筆者の作成した日食シュミレーションソフトEmapwin23)もStephenson(1997)のTable 14.1のデータを使用している。この検証で使用するΔTも同じである。

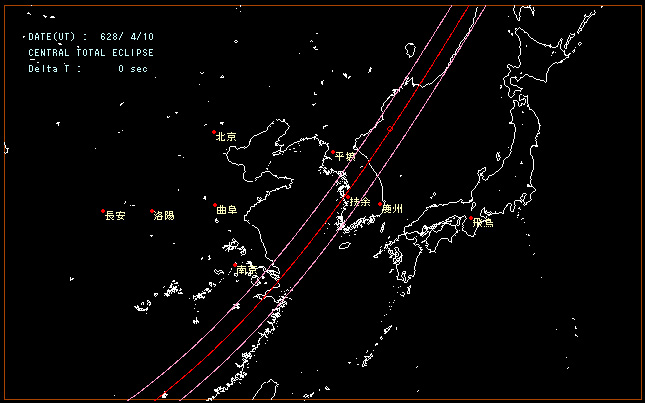

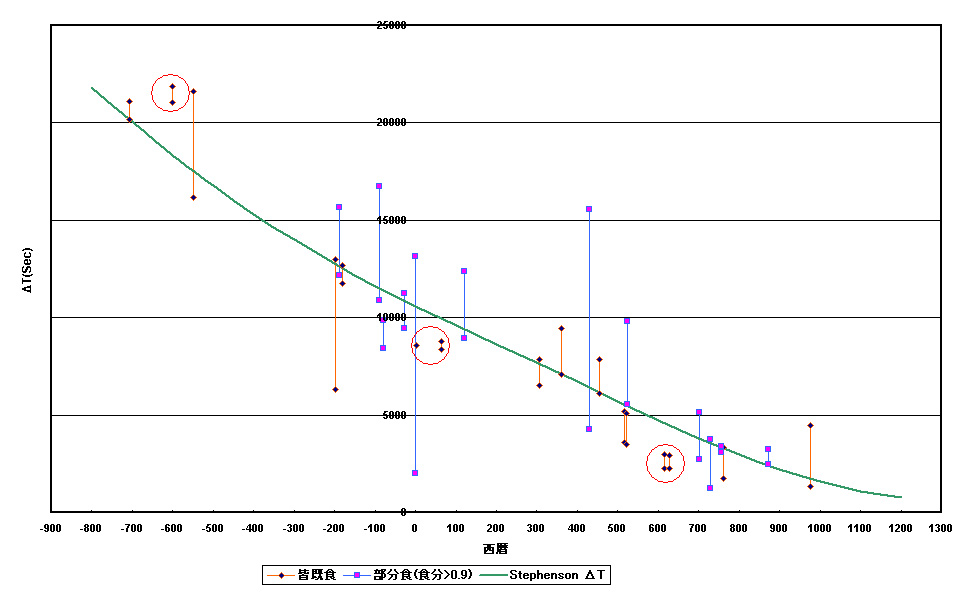

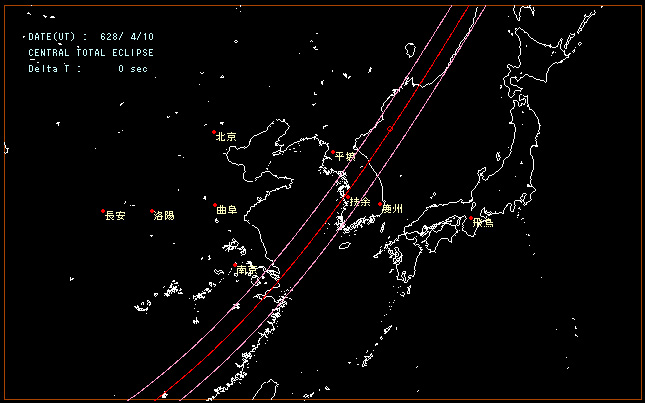

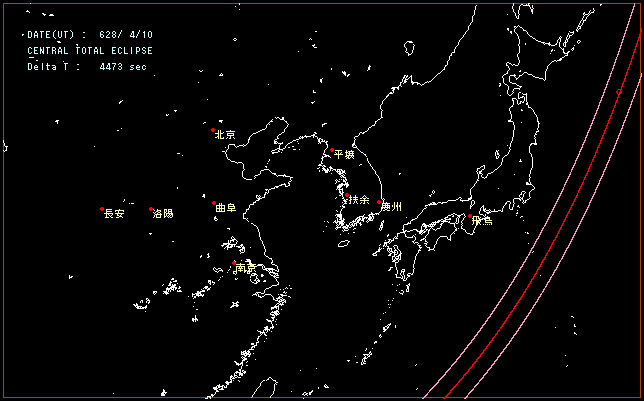

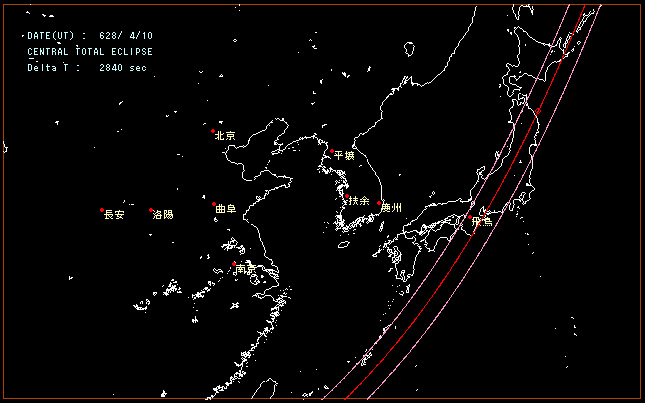

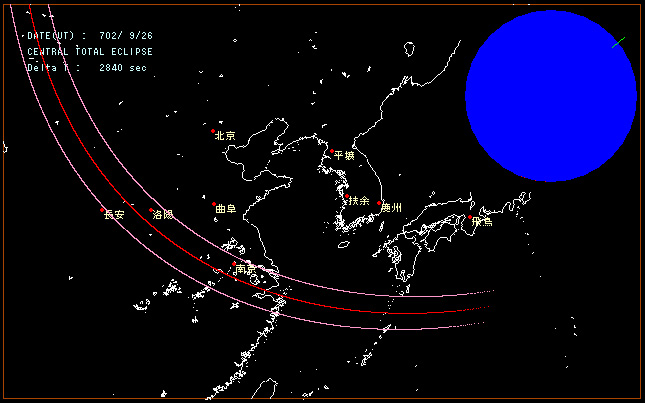

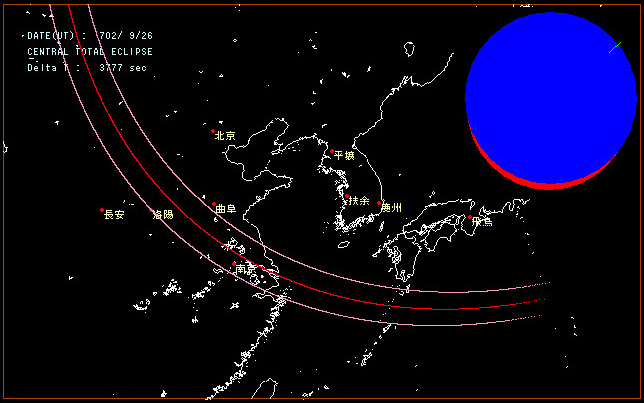

例えば推古36年(AD628)の日食は現在と地球の自転速度が同じ(ΔT= 0 sec)とすると図1の様に朝鮮半島上に皆既日食帯が通るが、Stephenson(1997)の値ΔT=4473 secで計算すると図2の様に日本を通り越して太平洋上に皆既日食帯が通ることになる。

| |

図1 推古36年(AD628)の日食図(ΔT=0 sec)

|

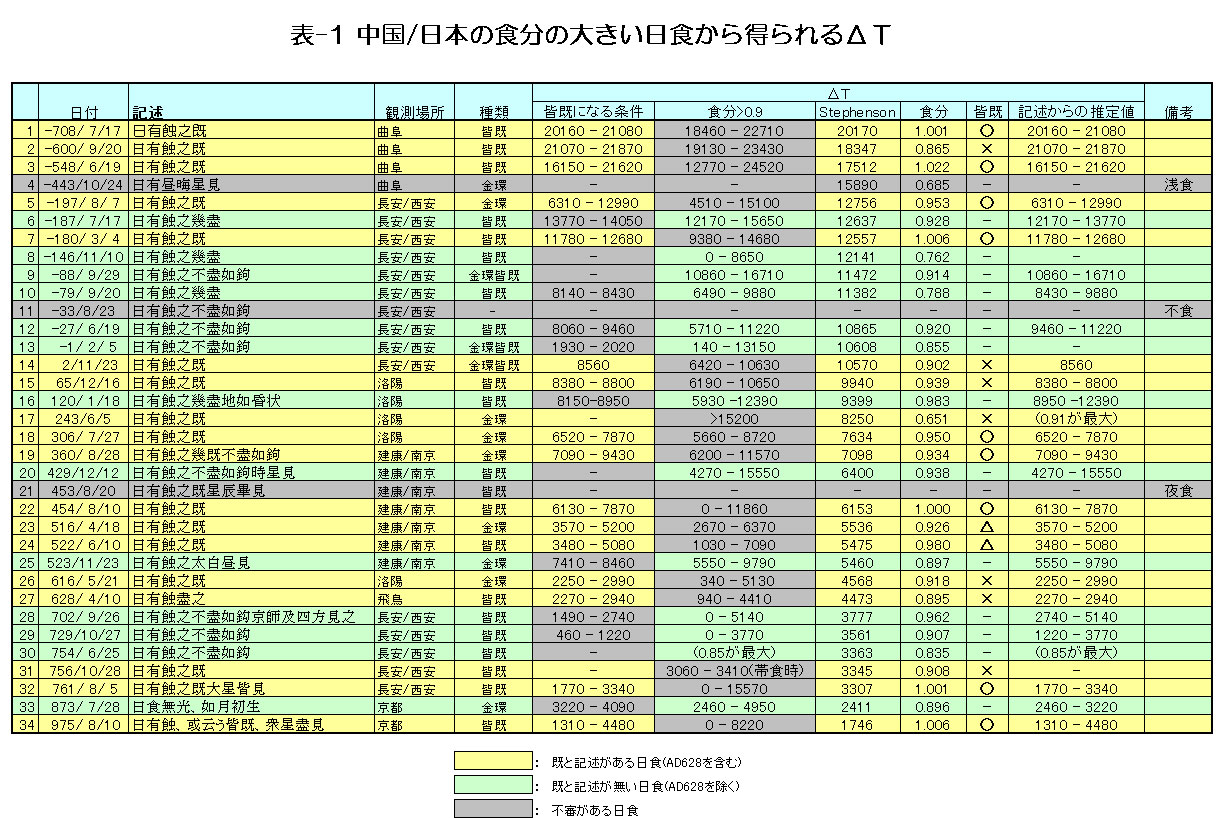

3.中国・日本の古代日食からΔTの計算

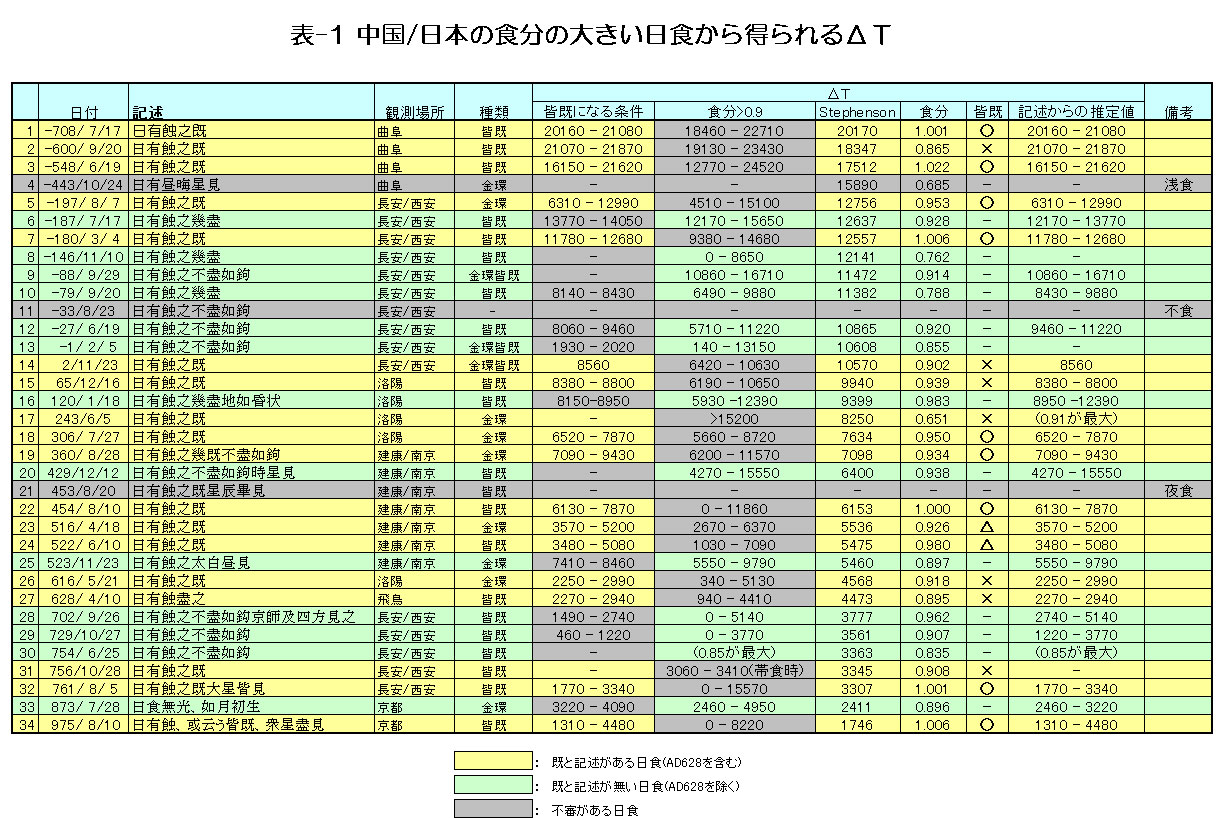

まずΔTを求める日食として論文(2003)3)の3章にある日食の記録を参照し日食のリスト・表-1を作成した。この表にある観測場所の推定は斉藤・小沢共著「中国古代の天文記録の検証」19)も参考にした。

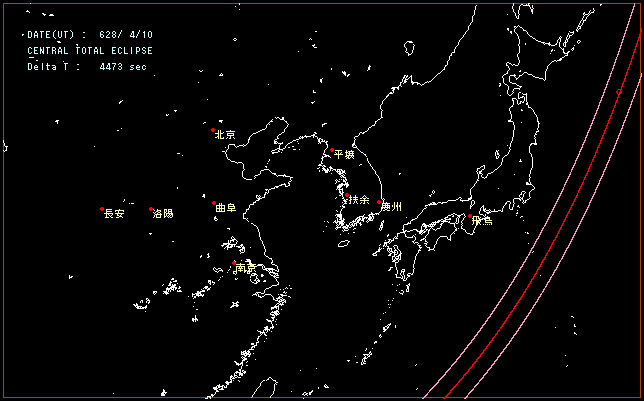

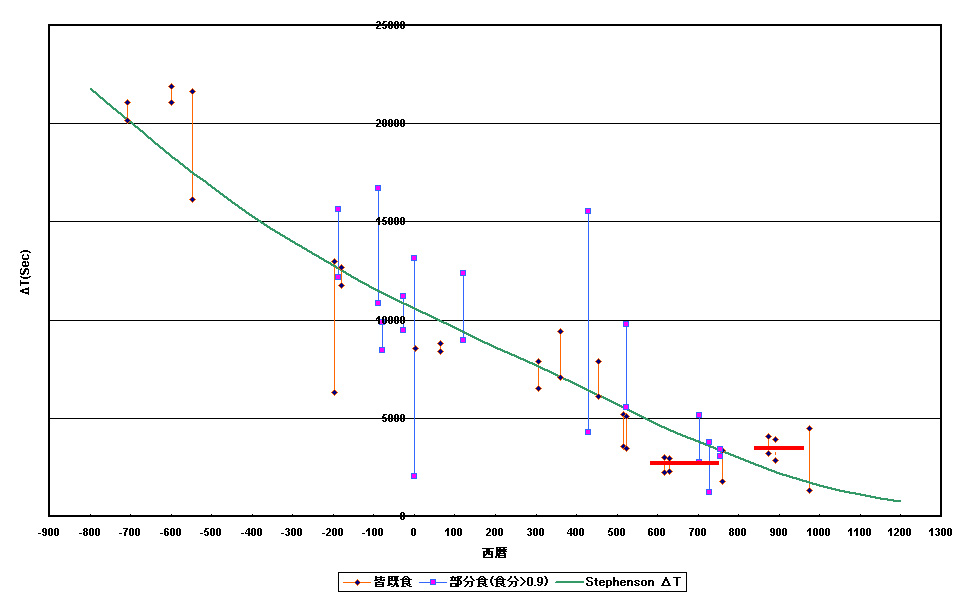

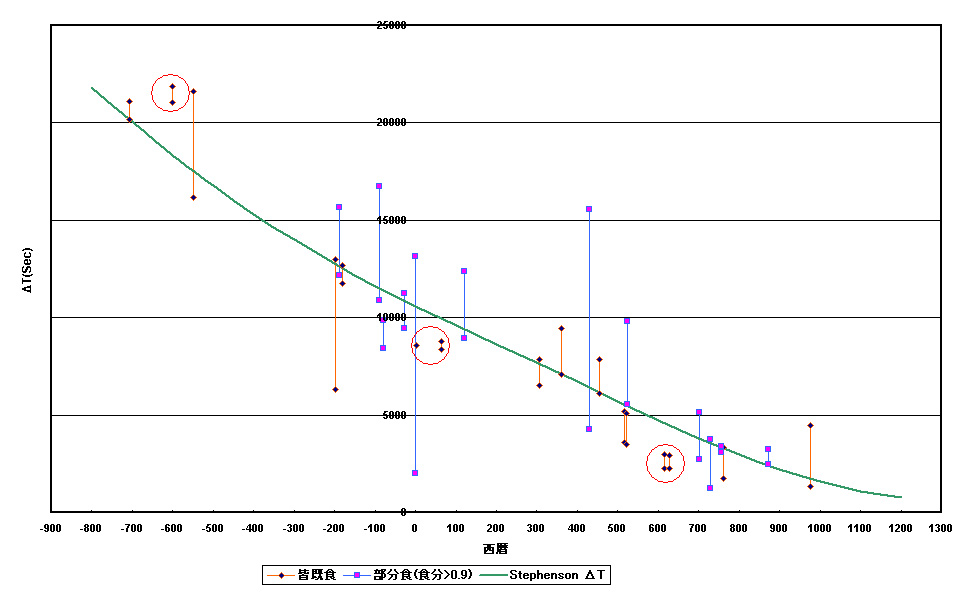

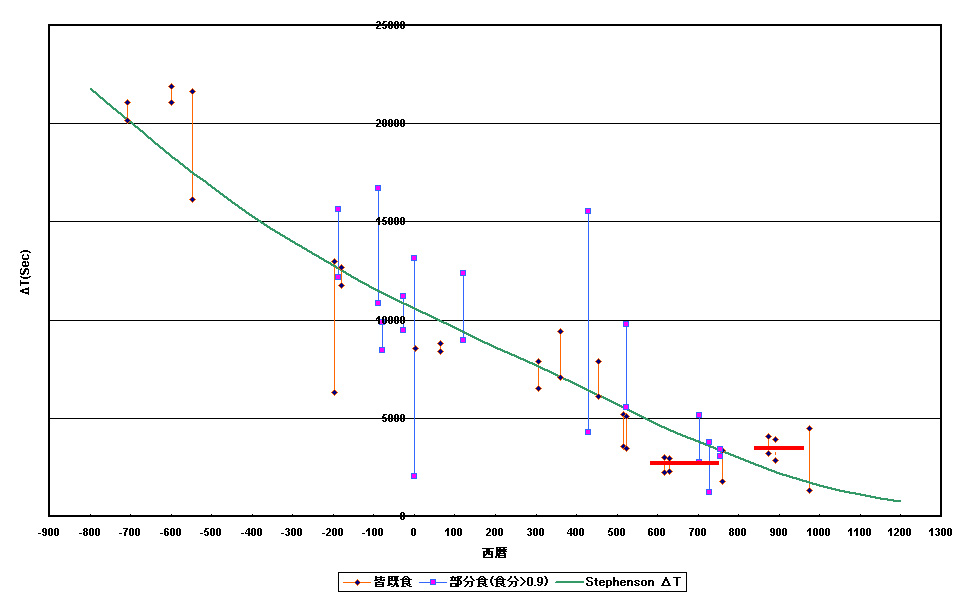

計算方法としてはDE406ベースで計算したベッセル要素を元に表にある観測地で皆既になるΔT及び食分が0.9以上になるΔTを計算した。食分を0.9で区切る必要はないがΔTの目安として求めた。ベッセル要素は筆者ソフトEmapwinに添付してあるものと同じである。また表-1に”Stephenson”とあるのは先に述べたStephenson(1997)のΔTである。食分はStephenson(1997)のΔTで計算した食分。”記述からの推定値”は「既」と記述にあるものは"皆既になる絶対条件"のΔT、それ以外は皆既にはならなない範囲で食分0.9以上のΔTである。例えば推古36年の日食の場合は皆既になるΔTの条件は2270sec~2940sec、食分が0.9以上となるΔT条件は940sec~4410secとなる。推古36年の日食はとりあえず皆既としているので”記述からの推定値”は2270sec~2940secとした。この様に計算した表-1の”記述からの推定値”を図3としてグラフ化した。

| |

図2 推古36年(AD628)の日食図(ΔT=4473 sec)

|

図3 中国・日本古代日食から計算したΔT

4.中国・日本古代日食から計算したΔTの検証

図3の古代日食のΔTを見るとStephenson(1997)のΔTのカーブにほとんどの日食の条件が合っていることが分かる。それはもともとこれらのデータを基にStephenson氏が求めたカーブなので当然と言えば当然である。しかし図3にはカーブから外れた赤丸で囲まれた日食が5回(-600,2,65,616,628年)あることが分かる。これらは「既」とされた日食である。これらの日食はStephenson(1997)のカーブを外れているので皆既ではなく部分食であったと解釈される。

この結果をまとめたものが表-1の"皆既"の欄につけた○×である。「既」と書かれた日食18回のうち皆既であったものが9回、検討の余地があると思われるものが2回(512,522年)皆既ではなかったと思われるのが7回である。したがってStephenson(1997)のΔTを基準とすると「既」の記述がある日食でも相当数が皆既でなかったことが分かる。

|

|

表-2は表-1を「既」と「部分食」に別けて食分順に並べたものである。これから「既」は誤りと思われる日食は食分0.9前後で大部分が起きていることが分かる。(赤で囲んだ部分)この中に推古36年の日食も含まれている。また幾盡(殆ど尽くす)や不盡(尽くさず)と書かれた日食についても食分0.9前後の日食が多数ある。

|

5.西暦500年および900年近くの地球自転の急激な変化の検証

谷川氏グループの論文(2006-1,2006-3)6)8)の最後は「西暦500年および900年近くに地球自転の急激な変化が起きた。」という記述で締めくくってある。ここでは急変の根拠とその検証を行う。

5.1 西暦900年でのΔTの急変

図3 「中国・日本古代日食から計算したΔT」を見ても900年当たりに急激な変化は見出せないので不思議であったが論文(2006-3)には873年の京都での日食のΔTが(3242-4112sec)とされていることが分かった。これから谷川氏グループはこの日食を皆既と見ているためと分かる。これに加えて891年のコンスタンティノープルで起きた金環食についても皆既としてΔTを括弧付きで計算し(2863-3908 sec)としてある。これを含めてグラフにした場合を図7に示す。(891年の日食は点線で示す)

この二つの日食の条件を満足させる為には900年前後にStephenson(1997)のΔTのカーブよりかなりずれていないといけない。しかし、873年の日食の記録には「日蝕無光」とあるが「虧昃如月初生」とも書かれており太陽が生まれ初めの月、即ち三日月の様な状態であったことが分かる。つまり月が完全に太陽の中に入り光の輪が現われる皆既の状態にはなかったのである。したがって逆にΔTの条件は皆既の条件をはずし3242sec以下若しくは 4112以上となりStephenson(1997)のΔT=2411secはこの条件を満たしている。表-1にある2460-3220secは食分0.9以上の範囲であり2411secはこれより若干はずれているので食分は0.9より幾分小さい。また891年の日食についてもStephenson(1995)11)はこの日食には月が太陽に入り光の輪(皆既)となった記述は無いとしている。従ってこの日食も部分食の条件(2863sec >ΔT) となりStephenson(1997)のΔT=2267secで条件を満たしておりΔTの急変はみられない。従って西暦900年頃には地球自転速度の急激な変化はない。

5.2 西暦500年でのΔTの急変

谷川グループは論文(2003)で次の3回の日食の条件を満たすΔTから600年から700年にかけてΔTは2840secであったとしている。これが図7の600年辺りに赤線で示すΔTである。

1)AD616年洛陽での金環食が皆既:2250<ΔT<2990 sec

2)AD628年飛鳥での皆既食が皆既:2270<ΔT<2940 sec

3)AD702年長安での皆既食が皆既にならない:2740<ΔT

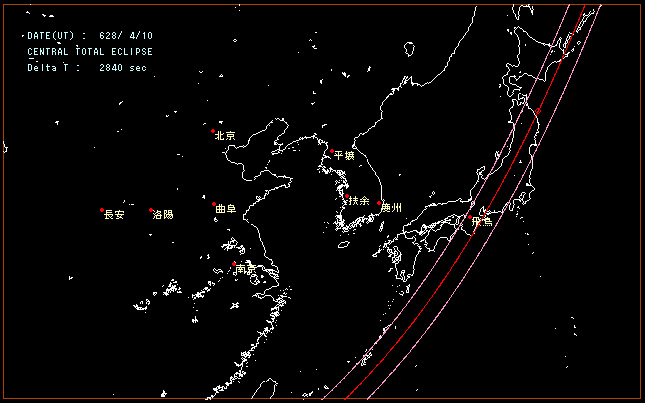

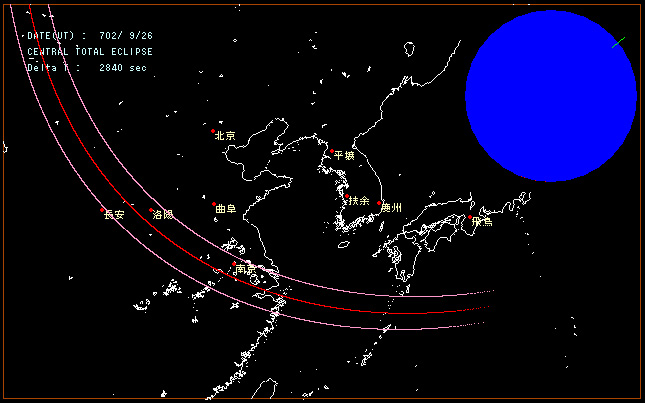

これらの条件を満たすΔTは2740 sec<ΔT<2940secとなりその中間を取って2840secとしてあるようだ。これはStephenson(1997)のΔT(4568sec@616年-3777sec@702年)を大きく下回り、これを根拠にΔTの急変があったとしている。確かにΔT=2840secとすると図4の様に飛鳥が皆既帯に入る。ここでそれぞれの日食について検証する。

1)AD616年洛陽での金環食が皆既:2250<ΔT<2990 sec

この日食の記述「日有蝕之既」を正しいとすれば皆既の条件として2250<ΔT<2990 secは正しいが、表-2に有る通り、皆既でなく食分が0.9ぐらいの状態でも「既」と書かれた日食が複数存在しこの記述だけで「既」と断定はできない。Stephenson(1997)のΔTと較べるとこの日食は部分食と思われる。

2)AD628年飛鳥での皆既食が皆既:2270<ΔT<2940 sec

この日食の場合はその記述「日有蝕盡之」を皆既と解釈できるかという問題がある。表-2にある通り古代の日食では皆既の場合天文用語としては必ず「既」という用語が使われる。「盡」という用語は「不盡」「幾盡」というようにむしろ「既」で無い場合に使われる用語である。もととなった天文記録に「既」と書かれていたとするとそれを「盡」に書き直す理由が見当たらない。従ってもととなる天文記録にも「既」という語句は書かれていなかったと推定できる。従ってこの日食も部分食と思われる。

3)AD702年長安での皆既食が皆既にならない:2740sec<ΔT

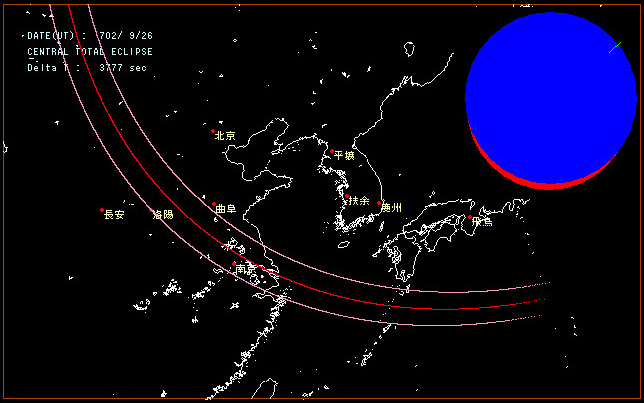

もともと谷川グループは論文(2001)でΔT=2000secを主張していたがΔT=2000secではこの日食が皆既になってしまうので論文(2003)からは条件に合うようにΔT=2840secに増加させている。この日食は「日有蝕之不盡如鈎京師及四方見之」と記述され、皆既とはならず三日月型に太陽が残ったがΔT=2000secとすると長安で皆既になってしまうからである。しかしΔT=2840secとしても5図に有るとおり皆既帯線は長安の中心部から3、40kmしか離れていない所を通り、食分も0.997とほとんど皆既に近い。記述にあるような「鉤型の月が都およびその四方で見えた。」という記述には合致しない。表-2によればこの食分であれば「既」と書かれてもおかしくは無い。ちなみにStephenson(1997)のΔT=3777secで計算すると図6の様に皆既帯線も洛陽までずれ、長安での部分食の形も表-2で「鉤 or 鈎」(かぎ、くの字型)と記述されている日食群の食分(0.85-0.95)とも近い。

このようにいずれの日食もこの年代にΔT=2840secだったとするだけの根拠は無い。むしろStephenson(1997)のΔTによる日食の記述の解釈の方が状況に合っていると思われる。従って西暦500年頃にもΔTの急激な変化はない。谷川グループは日本書紀の天武十年の星食記事も傍証としているがΔTの範囲が正確に確定できないのでその意義はない。

| |

図4 推古36年(AD628)の日食図(ΔT=2840 sec)

図5 長安二年九月(AD702)の日食図(ΔT=2840 sec)

図6 長安二年九月(AD702)の日食図(ΔT=3777 sec)

|

図7 中国・日本古代日食から計算したΔT(ΔTの変動)

6.推古天皇36年の日食記事の解釈

前章では「盡」という用語は「皆既」の表現には用いられないとしたが、ではなぜ「日有蝕盡之」という用法を使ったのか。それを説明できる記述を後漢書五行志22)の日食記事に見つけた。

「(元初)六年十二月戊午朔日有蝕之幾盡 地如昏状 在須女十一度 女主悪之 後二歳三月鄧太后崩」(六年十二月戊午朔(AD120/1/18)、日食あり、ほとんど(幾)つき(盡)た、地上はくらやみのようだった。その時太陽は須女星((距星,εAqr)から11度西にあった。 女主に悪(天文占い)。 2年後の(永寧二年)3月鄧太后は崩御した。)

鄧太后は後漢の時代に権力を振るった女性であり推古天皇と同じく日食の後亡くなっている。日本書紀の編者は後漢書には精通しているのでこの記事の存在は当然知っていただろう。そしてこの記事をもとに「日有蝕之」という日食記録に「盡」を補ったか、若しくは「不盡」や「幾盡」の「不」や「幾」を削った可能性が高いと思う。

注1:上記については細井浩志氏が「古代天文異変と史書」の320ページにて主張済み。また谷川グループも「日本書紀天文記録の信憑性」のなかで「(元初)六年十二月戊午朔日有蝕之幾盡 地如昏状」を参考にして日本書紀の記述は書かれたと思われると記述済み。(2009/04/26追記)

注2:日本書紀の「推古天皇三十六年日有蝕盡之から推古天皇の死」と後漢書の「(元初)六年十二月戊午朔日有蝕之幾盡 地如昏状 女主悪之 後二歳三月鄧太后崩」を最初に結びつけたのは江戸時代の河村殷根、河村益根親子。「書紀集解」に明記している。(早稲田大学古典籍総合データベースの「書紀集解」該当ページ)(2009/05/06追記)

また日本書紀・天武天皇9年には次の日食記事が残されており、編者自身も日食から女帝の病という体験をしていると思われる。

《天武天皇九年(六八〇)十一月壬申朔》

○十一月壬申朔。日蝕之。○甲戌。自戌至子。東方明焉。○辛巳。雷於西方。

○癸未。皇后体不予。則為皇后誓願之。初興薬師寺。仍度一百僧。由是得安平。是日。赦罪。

○丁亥。月蝕。遣草壁皇子、訊恵妙僧之病。明日恵妙僧終。乃遣三皇子而弔之。

○丁酉。天皇病之。因以度一百僧。俄而愈之。

○辛丑。臘子鳥蔽天。自東南飛以度西北。

(日本電子図書館より抜粋)

この時の日食(680/11/27)は飛鳥で食分0.85。深食では無い日食にもかかわらず数日後皇后(後の持統天皇)の体が不調になった時に皇后の回復祈願の為に薬師寺の建立まで決めている。

| |

7.まとめ

1. 図3の中国・日本古代日食から計算したΔTグラフをみるとStephenson(1997)のΔTの値はほとんどの日食にフィットしている。

2. 西暦500年前後及び900年前後での地球自転速度の急激な変化が必要となるようなΔTの変動は見られない。

3. 推古36年の日食は皆既ではなかった。日本書紀の記述のもととなった日食記録にも「既」は書かれていなかったと思われる。またその記述に関しては後漢・鄧太后の日食記録に影響された可能性がある。

表-3 観測地の緯度/経度

| 観測地 | 経度

(東経) | 緯度

(北緯) |

| 飛鳥 | 135.80 | 34.50 |

| 京都 | 135.73 | 34.98 |

| 曲阜 | 117.02 | 35.53 |

| 洛陽 | 112.47 | 34.75 |

| 長安(西安) | 108.88 | 34.35 |

| 建康(南京) | 118.78 | 32.03 |

| Constantinople | 28.97 | 41.02 |

|

参考文献:

1) 論文(2001)谷川清隆・相馬充著「推古天皇36年の皆既日食記事の信憑性」(天文月報,95)

2) 論文(2002)河鰭公昭・谷川清隆・相馬充著「日本書紀天文記録の信憑性」(国立天文台報,第5巻)

3) 論文(2003)河鰭公昭・谷川清隆・相馬充著「中国・日本の古代日食から推測される地球慣性能率の変動」(天体力学N体力学研究会収録,2003/3/6-8)

4) 論文(2004-1)谷川清隆・相馬充著「複数地点の日食観測から求めたΔT及び月運動の潮汐項」(Publ.Astron.Soc.Japan Vol.56)

5) 論文(2004-2)谷川清隆著「古代の日食記録からわかる地球の自転変化」(パリティ,2004/05)

6) 論文(2006-1)相馬充・谷川清隆著「古代日食による地球自転とつきの運動の研究」(天文学史研究会収録,2006/1/20-21,国立天文台)

7) 論文(2006-2)相馬充・谷川清隆著「ΔT

from the solar eclipses in AD616 and 628」(歴史的記録と現代科学研究会収録,2006/6/2-3,国立天文台)

8) 論文(2006-3)相馬充・谷川清隆著「ほぼ同時日食による古代の地球運動」(歴史的記録と現代科学研究会収録,2006/6/2-3,国立天文台)

9) 論文(2006-4)谷川清隆・相馬充著「古文書から分かる長周期の自転運動」(歴史的記録と現代科学研究会収録,2006/6/2-3,国立天文台)

10) F.R.Stephenson(1986) and M.A.Houlden「Atlas of histrical eclipse maps easet asia 1500BC-AD1900」(1986,Cambridge University Press)

11) F.R.Stephenson(1995) and M.A.Houlden「Long-term fluctuations in the Earth's rotation: 700BC to AD1900」(1995, Phil. Trans. R. astr. Soc. London A 351)

12) F.R.Stephenson(1997)「Historical Eclipses and Erth's Rotation」」(1997,Cambridge University Press)

13) F.R.Stephenson(2006)「Historical Eclipses and Erth's Rotation」」(歴史的記録と現代科学研究会収録,2006/6/2-3,国立天文台)

14) 神田茂編「日本天文史料(上)」(復刻版、1978),原書房

15) 細井浩志著「古代天文異変と史書」(2007,吉川弘文館)

16) 小倉伸吉著「我国古代の日月食記録(2)」(天文月報,1916 June,第九巻第三号)

17) 斉藤国治著「古天文学」(1989,恒星社)

18) 斉藤国治著「星の古記録」(1982,岩波新書)

19) 斉藤国治・小沢賢二著「中国古代の天文記録の検証」(1992,雄山閣出版)

20)「日本書紀(下)」(1965,古典文学大系68,岩波書店)

21) 宇治谷 孟著「全現代語訳・日本書紀(下)」(1988,講談社学術文庫,講談社)

22) 范曄「後漢書」(1965,中華書局出版)

23) 筆者作 日食シュミレーションソフトEmapwin

(2008年3月7日WEB掲載。 ) )

(2009年4月26日 6章に追記。)

(2009年5月6日 6章に追記。)

|

)

)