�@��������{�̗l�Ȓ��ܓx�Ȗk�̒n��œ��H�������ł���m���́A���H�H�r���̌��̉��܂����z�̉��܂��k�ɂ���ꍇ�̕�����ɂ���ꍇ��舳�|�I�ɑ傫���B���̐�����p�������H�\����@���ȕւׂ̈����ł͗z��@�ƌĂԁB���̗z��@�͒������@�̎���ɔ������ꗘ�p���ꂽ�B�z��@�͓��{�ɂ��V�P��Ɣ��ɓ`�d������{�̓��H�\��ɂ��g��ꂽ�B

�P�D���H�v�Z�ɂ����H�����m���̈Ⴂ�̌���

�P�D�P�@����̓��H�v�Z�@�ɂ�錟��

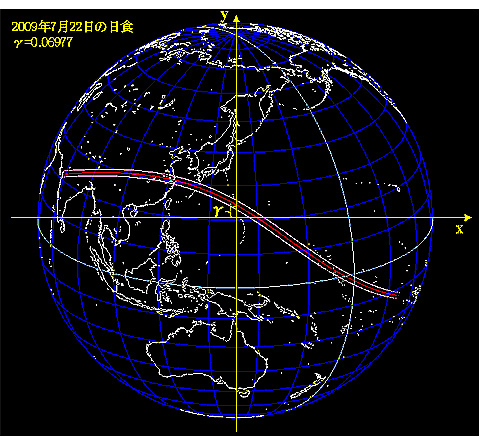

�@����̓��H�v�Z�ł͂܂����H���Ƀx�b�Z���v�f�����Ƃ߂���ɂ��ϑ��n�_�ɂ�������H�̏��v�Z����̂��ʏ�ł���B�M�҂̍쐬�������H�v�Z�v���O����Emapwin�ł͑��z�y�ь��̋O����JPL�̓V�̗�DE406�ŋ��߃x�b�Z���v�f���v�Z���Ă���B���̃x�b�Z���v�f�̒��Ƀ��Ƃ���p�����[�^1)������A����̓x�b�Z����ʂɓ��e���ꂽ���z�̒��S�ƌ��̒��S�Ƃ̍ŏ������̒l�ł���B���̃p�����[�^�̕������v���X�̎��ɂ́A���̒��S�����z�̒��S���k��ʂ������ƂɂȂ�A�t�̏ꍇ�͓�ł���B

��������

1001�N����1200�N�܂ł�200�N�Ԃ̓��H�����s�Ŋϑ��������̗���ȉ��Ɏ����B

�\�|�P�@������H�v�Z�@�ł̋��s�ł̎����\��(����1001�N����1200�N)

|

���̈ʒu

|

�S���H��

|

���s�ł̎����\��

|

|

���z���k(����+�̏ꍇ)

|

249

|

72

|

|

���z����(����-�̏ꍇ)

|

242

|

8

|

|

���v

|

491

|

80

|

�@�@��-1�F�����\�̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

�]���āA���H���Ɍ������z�̖k�ɂ���ꍇ�͓�ɂ���ꍇ���9�{�����s�Ō�����m��(72/80=90%)���������ƂɂȂ�B�܂���ɂȂ�ꍇ�ł����s�Ō�������H�͎��̂W��ł���A�@1047/3/29,�A1054/5/10,�B1058/8/22,�C1108/6/11,�D1112/9/22,�E1141/3/10,�F1148/4/20,�G1177/9/23�A���̓��t�͂قƂ�ǂ��t���O�ォ��H���O��܂ł̉Ă̊��ԂƂȂ��Ă���B����͉Ăɂ͑��z�̐Ԉ܂��������k�����̒��ܓx�œ��H����������m�����オ��ׂł���B

�P�D�Q �閾��̓��H�v�Z�@�ɂ�錟��

�@�閾��͒����ł�822�N892�N�܂Ŏg�p���ꂽ�B���{�ւ݊͟C�g����859�N�ɓ`�����A����܂ł̑埥��ɑ�����862�N����{�s���ꂽ�B���H�͌���0���ɑ��z�ƌ��������Ɣ����̌�_�߂��ɂ���ꍇ�ɋN���錻�ۂł��邪�A�閾��̓��H�v�Z�@2)�ł͌�������_����~��_�܂łɂ�����ԁi���̉��܂��������k�ɂ���ꍇ�j���A��ƌĂсA�t�̏ꍇ��z��ƌĂB����͌���̓��H�̃����v���X(=�A��)�̏ꍇ�ƃ}�C�i�X(=�z��)�̏ꍇ�ɂ��ꂼ��قڑΉ�����B�閾��ł͉A�z��̑��ɑѐH�i���H���̓��̏o�A���̓��j�A��H�i��̎��ԑтɓ��H���N����j�A�s�H�i�H�������œ��H�ƂȂ�Ȃ��j�̋�ʂ��v�Z���ʂƂ��ĎZ�o�����B�������閾��̂悤�ȌÑ�/�����̓��H�v�Z���@�ł͂��Ƃ����H���\������Ă�����̏ꏊ�ŋN���邩�ǂ����͊m��ł��Ȃ������B�����ł���Ɠ���������1001�N����1200�N�܂ł�200�N�Ԃ̓��H�����s�Ŋϑ��������̗���ȉ��Ɏ����B

�\�|�Q�@�閾��@�ł̋��s�ł̎����\��(����1001�N����1200�N)

|

���̈ʒu

|

���H�̎��

|

���H��

|

�����\(��-1)

|

�I����

|

|

�k�̏ꍇ(�A��)

|

�����H/�ѐH

|

91

|

65

|

71.4%

|

|

��H/�s�H

|

112

|

4

|

3.6%

|

|

��̏ꍇ(�z��)

|

�����H/�ѐH

|

101

|

10

|

9.9%

|

|

��H/�s�H

|

112

|

0

|

0%

|

|

���v

|

|

416

|

79

|

19.0%

|

�@�@��-1�F�����\�̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

�@-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B

�@�\�|�Q�̌��ʂɂ���ʂ�A�閾��@�ł�����̓��H�v�Z�Ɠ����̊m��(69/79=87%)�Ō������z�̖k�ɂ���ꍇ�i�A��j�͓�ɂ���ꍇ�i�z��j��苞�s�Ō�����m�����������ƂɂȂ�B�܂����̕\���z��ƉA��̓����H�y�ёѐH��\�Ď����ł���m���͖�S��=(65+10)/(91+101)�ł��邪�A�A��Ɨz��̓��H�̔����m���𗘗p���ĉA��̓����H�y�ёѐH�݂̂�\��Ε��ϖ�V��=65/91�̗\�z�I�������邱�Ƃ��킩��B���ꂪ�z��@�ł���B

�Q�D���z�ƌ��Ƃ̑��Έʒu�ɂ����H�����m���̈Ⴂ�̔���

���H���ϑ��ł���m���́A���H�H�r���̌��̉��܂����z�̂�����k�ɂ���ꍇ�̕�����ɂ���ꍇ��舳�|�I�ɑ傫�����Ƃ��@�ɍŏ��ɍ̗p�����̂́A�@���ɂ��Ƒ�Ɨ�(�@�E��ƂS�N�AAD608�Ɏ{�s�B) ��Ҏ[�������h���Ƃ����B�@���@���h���B�ɂ���ނ̗�ƌ×��̗�Ƃ̈Ⴂ�̂R�ԖڂɁu�E�E�E�B�ጎ�s�����A���݉����V�k�A�H���L���B���s�O���A�݉����V���A嫋������A���R���f�A�H���s���B�����O�@�A�ʗ�����A�@�����߁A���C�����A���v�H���A���F�����B�v3)�@�Ƃ���A�����i�A��j�A�O���i�z��j�ɂ��v�Z�̕��@��ς����Ƃ���B���̂��Ƃ��M�����u�@����@�j�̌����v4)�Ɂu���̎O�͌��������̓숽�͖k�Ɉʂ���ɏ]�Ќ��̉������̌�_������x�����������Ƃ���͐H����͐H������̖@�𗧂Ă����Ƃł���v�ƏЉ�Ă���B�܂��@���E�u�̑�Ɨ�ɂ��u�E�E�E���]�@�]�������A�O������A�]�����H�A�ݓ����A��[�H]�B�v5)�Ƃ��肢�܂܂ł̗�@�ɂȂ��u�ݓ��ҁv�Ƃ������������Ă���B�܂����H������@���O���Ɠ����œ�ʂ莦���Ă���B

�Q�l�܂łɗ�㗥��u�ɍڂ���H���̋L�q�̕ϑJ�������B

�\�|�R�@�V������u�ɂ̂���H���̋L�q�̕ϑJ

|

��

|

�{�s�@�@(����)

|

�L�q

|

�L�ڌ�

|

|

�v���E�i����

|

237

|

���������ȏ�ҁA����A�]�����I�B

|

�u�b�ҘZ�@p.16966)

|

|

�v���E����

|

445

|

�������ȏ�A����A�]�����H�B

|

�u�b�ҘZ�@p.1730

|

|

�v���E�喾��

|

510

|

(������)�ȏ�A����A�]�����H�B

|

�u�b�ҘZ�@p.1752

|

|

鰏��E������

|

523

|

(������)�ȏ�A����A�]�����H�B

|

�u�b�ҘZ�@p.1791

|

|

鰏��E���a��

|

540

|

�����ݖ]�O�ҁA��������A�]�����H�B�����ݖ]��ҁE�E�E�B

|

�u�b�ҘZ�@p.1829

|

|

�@���E�J�c��

|

584

|

�ڍL�ږ����B

|

�u�b�ҘZ�@p.1893

|

|

�@���E���h����

(��Ɨ�)

|

597

|

�O������A�]�����H�A�ݓ����A��[�H]�B(��-1)

|

�u�b�ҘZ�@p.1925

|

|

�@���E�c�ɗ�

|

���{�s�i604�j

|

�����ȏ�Ҍ��H�A����[��]�����H�B

|

�u�b�ҘZ�@p.1957

|

|

�����E��Ќ���

|

619

|

��������A�]�����H�A�����ݓ������A���I�B

|

�u�b�Ҏ��@p.1986

|

|

�����E�ٓ���(�V�P��)

|

665

|

�ד��I���A�]�����H�A������A���ݗ����A���I�B

|

�u�b�Ҏ��@p.2024

|

|

�����E�埥��

|

728

|

�]���I���A�����H�A����I���A���݉A�������I�B

|

�u�b�Ҏ��@p.2024

|

��-1�F��Ɨ�̋L�ړ��e�B

��������z��̎����m�������Ȃ����Ƃ���������T�邽�߂��@���A�������̎j���ɍڂ���H�L����������H/�s�H�̓����\�|�S�ɂ܂Ƃ߂��B����ɂ����@�E�J�c�\�O�N(593�N8��)���Ō�ɂ���܂ŘA���I�ɗ\��Ă����z��̓��H�\��i�s�H�j���قƂ�ǖ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������B������@���E�u�̊J�c�\�l�N�V��(594�N)�ɋL�^�̂���Q�T�̉ߋ��̓��H�ɑ��錱�Z7)���W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�A���̌��Z�̌��ʓ����{�s����Ă����J�c����h���̗�Ɋr�ח�邱�Ƃ��������R�N��̊J�c�\���N(597�N)��蒣�h���̗�{�s���ꂽ�̂ŁA���H�v�Z�ɂ��Ă͂��̎���茟���n�߂�ꂽ���߂Ǝv���邩��ł���B

�\�|�T�Ɋ���/�㊿���ɍڂ���H�L�^�̓�����܂Ƃ߂��������͔�H�������Ƃقڎ����̋L�^�ł���B���̋L�^���������ꍇ�A��̓��H�̊������������Ƃ͗e�Ղɔ��������Ǝv����B

�\�|�S�@�����̎j���Ɏc����H�L�^�̓���i���t�s��/�s�R�L���y�є�H�͊܂܂��B�j

|

|

|

�����\

|

|

��H/�s�H

|

�i��-2�j

|

|

|

�N��(����)

|

�S���H��

|

(��-1)

|

�A��

|

�z��

|

���v

|

�z�

|

|

550

|

1

|

0

|

0

|

1

|

1

|

100%

|

|

560

|

11

|

3

|

2

|

6

|

8

|

75%

|

|

570

|

9

|

4

|

2

|

3

|

5

|

60%

|

|

580

|

6

|

1

|

0

|

5

|

5

|

100%

|

|

590

|

3

|

0

|

1

|

2

(��-3)

|

3

|

67%

|

|

600

|

1

|

1

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

610

|

2

|

1

|

1

|

0

|

1

|

0%

|

|

620

|

7

|

4

|

3

|

0

|

3

|

0%

|

|

630

|

8

|

3

|

2

|

3

|

5

|

60%

|

|

640

|

4

|

3

|

1

|

0

|

1

|

0%

|

|

650

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

660

|

5

|

2

|

3

|

0

|

3

|

0%

|

|

670

|

6

|

3

|

3

|

0

|

3

|

0%

|

|

680

|

5

|

5

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

690

|

5

|

4

|

1

|

0

|

1

|

0%

|

��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B

�@�@-3�F�Ō�̗z��̓��H��593�N8��

�@�@-4�F�u�����Ñ�̓V���L�^�̌��v8)�����Ƃɕ���

�\�|�T�@�����̌Îj���Ɏc����H�L�^�̓���i���t�s��/�s�R�L���͊܂܂��B�j

|

|

|

����

|

�s�I

|

|

|

|

�S��

|

�A��

|

�z��

|

���v

|

�A��

|

�z��

|

���v

|

��H

|

|

����

|

61

|

40

|

2

|

42

|

1

|

0

|

1

|

18

|

|

�㊿��

|

76

|

66

|

6

|

72

|

2

|

0

|

2

|

2

|

��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B

�@�@-3�F�u�����Ñ�̓V���L�^�̌��v�����Ƃɕ���

�@�Ȃ������ł͉A��z��͐閾��@�Ōv�Z���Ă��邪�A�ǂ̂悤�ȓ��H�v�Z���@�s�����Ƃ��Ă��A��y�їz��̓��H�̔����m���͂قړ����ł���A�܂��\�|�Q�Ŏ������悤�ɖk�܂R�T�x���x�̒n��Ŏ����ł���A��Ɨz��̓��H�̔䗦��9�F1�ł���B�]���ē��H�̌v�Z���ʂ����̂܂ܗp�����̂ł͕s�H�̊����͈��|�I�ɗz��̕��������Ȃ�B�Ⴆ�Ε\�|�Q�̏ꍇ�̕s�H�ł̗z��̊�����91/(26+91)=77%�ƂȂ�B�]���閾����ȑO�̓��H�v�Z���@�ł����Ă���قǐ��x�̈����v�Z���@�łȂ����蓯�l�̌��ʂƂȂ�B����Đ閾��Ōv�Z���ėz��̊������Ⴂ�ꍇ�͗z��̓��H�ɂ����삪�s��ꂽ�ƌ�����B

�R�D�z��@�̓��{�ւ̓`�d

�@���h���̕Ҏ[�����ŏ��̗�͊J�c�\���N(597�N)���{�s���ꂽ���A����̗�̔͂Ƃ��ꂽ�c�ɗ�i��Ǝl�N(AD608)�{�s���ꂸ�j��Ҏ[������焯�̎��㒣�h���͑O�̗�����ς������N����Ɨ�Ƃ��Ď{�s�����B��Ɨ�ɂ��c�ɗ�Ɋ�Â����ς��������悤�ł���B���̌��͓��ɂ����ĕ�Ќ���(�{�s�F619�N)�A�ٓ���i�{�s�F665�N�j�A�埥��i�{�s�F729�N�j�Ɖ��ǂ���čs�����B���̂Ȃ��ł܂��V�P����{�̋V�P�N�Ԃɓ`���A�����V�c4�N�i690�N�j����͋V�P��ƌĂꌳ�×�Ɣ��ɗp����ꂽ�B�埥����g���^�����V��7�N�i737�N�j�ɓ����玝���A��V����8�N�i764�N�j������3�N�i861�N�j�܂ŗp����ꂽ�B������864�N�܂ł̌܋I��p������o��865�N����͐閾��̎���ɓ���B

�@�����ł������Ɠ����l�ɗz��@���g���Ă��������m�F���邽�߂ɐ���1000�N�܂ł̋L�^���c����H�̂����s�H�̏ꍇ���A��Ɨz��ɕ��ނ������ʂ��\�|�U�ł���B���̌��ʂ���V�P��{�s���ꂽ��������z��̊����͒Ⴍ�z��@���g���Ă������Ƃ��m�F�ł���B���A�X���I�����i�埥��I�Ձj����P�O���I����(�閾��{�s��)�͑S�Ă̎�ނ̓��H�L�^���c���Ă���B����͊��ɂV���I�㔼����160�N�̗z��@��p�������H�\��̌o���������ł̂��Ƃł���A���H�v�Z���@�̖��Ƃ������A�v�Z���ʂ��������x���ς�������̂Ǝv����B9)

�@�\�|�T�̌��ʂ����ゲ�Ƃɂ܂Ƃ߂�ƈȉ��ł���B

�@689�N���F�����̋L�^�̂݁B

690�N��F���H�̐��Z�����߂����z��@�̎g�p�͂܂��m�肵�Ă��Ȃ��B

700-770�N��F�z��̊�����������z��@�œ��H�̐��Z�������Ȃ������Ƃ�������B

�@780-830�N��F��H/�s�H�̐�������قڎ����̋L�^�B

�@840-930�N��F�z��̊������オ��A�z�W�Ȃ��\���̌��ʂ��L�^�������Ƃ�������B

940-990�N��F�z��@�̓��H���Z�ɖ߂�B������970�N�ȍ~�͎����̂݁B

�@�܂��\�|�V��1000�N����1600�N�܂ł̓��H��O�Ɠ��������ނ������̂ł���B����ɂ��Ƃ��̊Ԃ��قڑS�Ă̊��Ԃɓn���ėz��@������ꂽ���Ƃ�������B1200�N�O��ɗz��̊����������Ă���̂͏h�j�����Ƃ̓��H�v�Z�Ɋւ��鑈���������ł���B

�\�|�U�@���{�̎j���Ɏc����H�L�^�̓���i����600�N�`1000�N/10�N���j

|

|

|

�����\

|

|

��H/�s�H

|

�i��-2�j

|

|

|

�N��(����)

|

�S���H��

|

(��-1)

|

�A��

|

�z��

|

���v

|

�z�

|

|

-689

|

4

|

4

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

690

|

8

|

1

|

3

|

4

|

7

|

57%

|

|

700

|

10

|

3

|

5

|

2

|

7

|

29%

|

|

710

|

11

|

2

|

7

|

2

|

9

|

22%

|

|

720

|

7

|

3

|

4

|

0

|

4

|

0%

|

|

730

|

10

|

3

|

7

|

0

|

7

|

0%

|

|

740

|

5

|

2

|

3

|

0

|

3

|

0%

|

|

750

|

4

|

0

|

4

|

0

|

4

|

0%

|

|

760

|

8

|

4

|

3

|

1

|

4

|

25%

|

|

770

|

9

|

2

|

7

|

0

|

7

|

0%

|

|

780

|

2

|

2

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

790

|

6

|

5

|

1

|

0

|

1

|

0%

|

|

800

|

4

|

4

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

810

|

7

|

4

|

3

|

0

|

3

|

0%

|

|

820

|

3

|

3

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

830

|

5

|

3

|

2

|

0

|

2

|

0%

|

|

840

|

8

|

4

|

2

|

2

|

4

|

50%

|

|

850

|

13

|

3

|

6

|

4

|

10

|

40%

|

|

860

|

14

|

5

|

3

|

6

|

9

|

67%

|

|

870

|

16

|

4

|

3

|

9

|

12

|

75%

|

|

880

|

16

|

1

|

7

|

8

|

15

|

53%

|

|

890

|

15

|

4

|

3

|

8

|

11

|

73%

|

|

900

|

13

|

3

|

4

|

6

|

10

|

60%

|

|

910

|

16

|

4

|

5

|

7

|

12

|

58%

|

|

920

|

7

|

5

|

0

|

2

|

2

|

100%

|

|

930

|

8

|

2

|

2

|

4

|

6

|

67%

|

|

940

|

9

|

4

|

4

|

1

|

5

|

20%

|

|

950

|

3

|

2

|

1

|

0

|

1

|

0%

|

|

960

|

5

|

3

|

2

|

0

|

2

|

0%

|

|

970

|

5

|

4

|

1

|

0

|

1

|

0%

|

|

980

|

1

|

1

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

|

990

|

5

|

5

|

0

|

0

|

0

|

0%

|

��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B

-3�F�u���{�V���j���i��j�v10) �����Ƃɕ���

�\�|�V�@���{�̎j���Ɏc����H�L�^�̓���i����1000�N�`1599�N/50�N���j

|

|

|

�����\

|

|

��H/�s�H

|

�i��-2�j

|

|

|

�N��(����)

|

�S���H��

|

(��-1)

|

�A��

|

�z��

|

���v

|

�z�

|

|

1000

|

20

|

14

|

6

|

0

|

6

|

0%

|

|

1050

|

18

|

13

|

4

|

1

|

5

|

20%

|

|

1100

|

27

|

18

|

9

|

0

|

9

|

0%

|

|

1150

|

21

|

15

|

3

|

3

|

6

|

50%

|

|

1200

|

26

|

17

|

5

|

4

|

9

|

44%

|

|

1250

|

24

|

14

|

7

|

3

|

10

|

30%

|

|

1300

|

19

|

11

|

7

|

1

|

8

|

13%

|

|

1350

|

15

|

11

|

4

|

0

|

4

|

0%

|

|

1400

|

26

|

17

|

9

|

0

|

9

|

0%

|

|

1450

|

23

|

14

|

8

|

1

|

9

|

11%

|

|

1500

|

21

|

17

|

4

|

0

|

4

|

0%

|

|

1550

|

16

|

10

|

6

|

0

|

6

|

0%

|

��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B

�@ -3�F�u���{�V���j���i��j�v�����Ƃɕ���

�S�D���{�ł͂��z��@�͖Y���ꂽ��

�@�]�ˎ���ɓ�������L�v��1663�N�Ɂu���c�閾��Z�@�v���閾��@����ʂɎ�ɓ���悤�ɂȂ�������ɂ͗z��@�͖Y����Ă����悤�ł���B1670�N�Ɋ��������ї��R�Ȃǂɂ�芮�����ꂽ�u���{���ʊӁv�ɂ͒P�ƋL���Ƃ���1339�N����1600�N�ɂ����ėz��̓��H���������L�ڂ���Ă���B�u���{�V���j���v�̑O����18�j�ɂ��ƁA�����L�v�́u�{������v���t�Έ��́u�c�a�ʗ�I�l�v�͌��̌v�Z�ɂ����̂Ȃ̂ō̘^���Ȃ��Ƃ��邪�A�u���{���ʊӁv��1301�N�ȍ~�ɑ��̋L�^���������{�œ��H���������Ǝv������̂́u���{���ʊӁv���̘^���邱�Ƃɂ����Ƃ���B�������A�u���{���ʊӁv�ɒP�Ƃōڂ���H�͕\�|�W�ɂ܂Ƃ߂��悤�ɗz��̓��H���قƂ�ǂł���\�|�V�ł܂Ƃ߂����̓��H�L�^�̌X���Ƃ͑S���قȂ��Ă���B�]���āu���{���ʊӁv�ɍڂ���H�L�^�́u���c�閾��Z�@�v�Ⴕ���͑��́u�閾��@�v�����Ƃɂ������̓��H���Z�ɂ����̂ƍl������B�]���u���{���ʊӁv�̋L�����u���{�V���j���v���珜���ׂ����̂ł���B�u���{���ʊӁv�̋L�^�����p���Ă���u���j�����v�̋L�^�ɂ��������Ƃ�������B

�܂��ߔN�o�ł��ꂽ�u���{��������q���� �r�v11)�ɍڂ���H���X�g�ɂ��z��A��̋�ʂ��Ȃ��閾��@�Ő��Z�����s�H(�H������)�ȊO�̑S�Ă̓��H���L�ڂ��Ă���̂Œ��ӂ��K�v�ł���B

�\�|�W�@�u���{���ʊӁv12)�ɒP�Ƃōڂ����H�L�^�̓���

|

|

|

�����\

|

|

��H/�s�H

|

�i��-2�j

|

|

|

�N��(����)

|

�S���H��

|

(��-1)

|

�A��

|

�z��

|

���v

|

�z�

|

|

1339-1600

|

39

|

20

|

1

|

18

|

19

|

95%

|

��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B

-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B

�@ -3�F�u���{�V���j���i��j�v�����Ƃɕ���

�T�D�܂Ƃ�

�@�@�����h���ɂ���ď��߂Ď{�s���ꂽ��@�֍̗p���ꂽ�z��@���V�P��Ƃ��ē��{�֓`���閾��g��ꂽ�]�ˏ����܂ŗp����ꂽ�B�z��@�̗̍p�ɂ����H�\��̎����m���͖�Q�{���P���A�Ⴆ�ΐ閾��ł͖�S���̎����m�����z��@���Ɩ�V���ƂȂ�B

(2008�N4��27��WEB�f�ځB )

)

1) Jean Meeus Elements of Solar eclipses 1951-2200�vp8,1989, Willman Bell Inc.

2) �����L�v���u�čl���c�閾��Z�@�v(����}���ّ�)

3) �@���E�Z�@�B�@�����\��p1781,1973,���؏��Ǐo��

4) �M�����u�@����@�j�̌����vp18,1943,�O�ȓ�

5) �@���E��@�u�@���\��p.453,1973,���؏��Ǐo��

6) ���؏��ǕҏS���ҁu���V������u�b�ҁv(1975)

7) �@���E��@�u�@���\��p.429, 1973, ���؏��Ǐo��

8) �ē������E���u�����Ñ�̓V���L�^�̌��v,1992,�Y�R�t�o��

9) ��_�u���u�Ñ�V���ٕςƎj���vp112-117,2007,�g��O����

10) �_�c�Εҁu���{�V���j���i��j�v,������,1978,�����[

11) �Ð��i��Y,�ɓ��a�F,���c�F�N,��J���j���u���{��������q���� �r�v,�{�̗F��

12) �ї��R�u�{���ʊӁE���ҁv,1919,�������s��